展柜里的灯光暖黄而恒定,八十六年来,我第一次不必再担心风沙侵蚀字迹,不必害怕战火撕碎纸页。我是龙光贞写于1938年的家书,此刻静静躺在重庆建川博物馆聚落内的抗战文物博物馆展柜中,玻璃外的脚步声来了又去,人们总在我面前驻足,指尖划过玻璃上那些被风沙磨淡、被岁月晕染的字迹——那是一个四川青年留给家人最后的念想,也是一个永远无法抵达的拥抱。

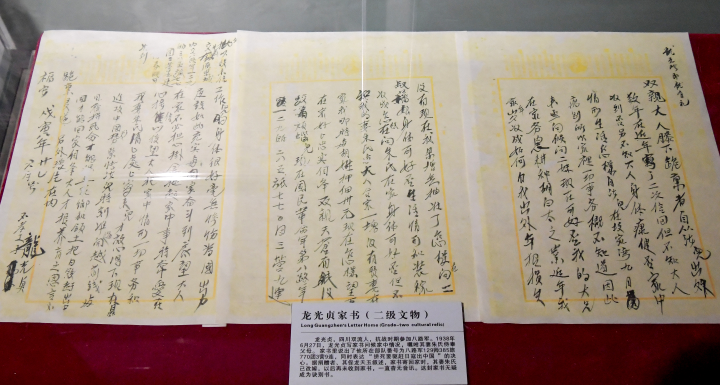

龙光贞家书。(资料图)

龙光贞家书。(资料图)

1938年的秋夜:油灯下的牵挂

提笔时,宁夏固原的风沙正拍打着营房的窗棂。粗麻纸在膝头微微发颤,墨汁是用灶膛余温煨着才没冻结的。我记得那天龙光贞呵着白气,在油灯下反复舔舐笔尖——他总说自己手笨,在部队学的那点字,写起来像扛枪一样费劲。

“父亲大人、母亲大人膝下敬禀者:离家五载,未寄寸笺,儿罪该万死。”开头这句他写了三遍,第一遍“罪该万死”四个字被墨团糊住,第二遍笔画太急划破了纸,第三遍才勉强工整。我知道他不是怕父母责怪,是怕这封信走不到四川双流的家。那时国共尚未完全合作,每封寄往川地的信都要经过层层检查,信封上不能写部队番号,更不能提“红军”二字。他在信封上写的收信人是“龙氏双亲”,寄信地址只敢写“宁夏固原某处”,连自己的名字都用了参军时改的化名——直到多年后,家人才从这封字迹歪扭的信里,认出那是他们失踪五年的儿子。

信里他问“大哥近日是否仍在乡务农”,却不知道大哥龙光富在一年前,已经在四川乡间被土匪杀害;他叮嘱“妻张氏务要侍奉双亲,勿念我”,更想不到那个当年十里八乡有名的勤快姑娘,在他杳无音信的第五年,已经带着年幼的儿子改嫁他乡。他只敢写“军中一切安好,每日操练耕作,虽风沙大,然衣食尚可”,却绝口不提在西海固种粮的苦:春天播下的种子,往往一夜风沙就刮得只剩石头;冬天没有棉衣,只能几个人挤在草堆里取暖。

他在信里画了个歪歪扭扭的粮仓,旁边写着“此处粮食渐丰,待明年丰收,或可托人捎些回家”。其实那时385旅正承担着拱卫延安的重任,一边练兵一边垦荒,战士们自己都勒紧裤腰带,哪有粮食可捎?他只是想让父母放心,想让那个可能早已不在的妻子知道,他还活着。

最让人心头发紧的是结尾那句:“待驱逐倭寇,必归乡扫庐,侍奉二老。”墨迹在这里洇开了一小块,想来是他写着写着,眼泪滴在了纸上。油灯昏黄的光里,这个二十多岁的青年一定望着西南方向,把双流老家的竹林、稻田、父母的白发,都想了个遍。

穿越战火的家书:迟到的抵达

我被塞进牛皮信封的那个清晨,龙光贞在营房外的土坡上站了很久。送信的老乡说“这信最少要走三个月”,他反复叮嘱“务必送到双流龙家坝”。那时他不会想到,这封信会成为他留给家人唯一的物件。

那个时候的邮政系统在战火中摇摇晃晃,我先被送到西安,又辗转到宝鸡,在一个邮局的角落里被遗忘了半个月。等重新踏上征途时,信封边角已经磨破,露出里面的粗麻纸。有次过封锁线,搜查的士兵用刺刀挑开了信封一角,幸好他们认不得多少字,只骂了句“穷酸兵的家书”就扔了回来。等终于抵达双流龙家坝时,已是1939年的春天。

1939年2月,第120师驻地大曹村遭遇日军优势兵力进攻,八路军奋起抗击与日军激战。(资料图)

1939年2月,第120师驻地大曹村遭遇日军优势兵力进攻,八路军奋起抗击与日军激战。(资料图)

收信的是龙光贞的老母亲。老人眼睛早就花了,让邻居念了三遍才敢相信。“他还活着!”老人抱着我哭了整整一天,把我藏在床板下的木盒里,每天都要摸一摸。可他们回信寄往“宁夏固原某处”,却石沉大海。后来才知道,龙光贞所在的部队已经开赴前线,他或许根本没收到家人的回信。

1949年新中国成立,龙家坝的人都在说“红军打回来了”,老人拄着拐杖去乡政府打听,说要找“在宁夏当兵的龙光贞”。工作人员翻遍档案,只有一个模糊的记录:“龙某,四川双流人,1933年参加红四方面军,1937年编入385旅,后失踪。”

八路军攻克武乡县城据点。(资料图)

八路军攻克武乡县城据点。(资料图)

抗美援朝结束后,老人弥留之际,把我交给了长孙龙天玉。“这是你三爷爷唯一的念想。”老人气若游丝,“要是能找到他的骨头,就把这信烧给他。”龙天玉把我缝在棉袄夹层里,从青年到白头,走南闯北打听三爷爷的下落。他去过宁夏固原,在当年385旅垦荒的地方刨过土,只找到几块锈蚀的弹片;他去过档案馆,在泛黄的花名册里逐行查找,却连那个化名都没找到。

2010年12月3日,我被龙天玉捐赠到了博物馆,捐赠人希望我可以被更多的人看见,这样就可以寻找到关于龙光贞的一些痕迹。

博物馆里的守望:未完的故事

在博物馆的这十多年,我见过太多眼神。有白发苍苍的老兵对着我敬礼,他们说“这字里的牵挂,我们都懂”;有年轻的父母给孩子念信里的内容,解释“为什么这个人五年不回家”;有四川口音的游客指着“双流”两个字说“我们是一个地方的”。

1943年八路军配用的臂章。(资料图)

解说员说,馆长为了找龙光贞的下落,去了很多档案馆。经过博物馆14年的信息搜寻,在一位文史专家那里得到讯息——2024年得知,对龙光贞下落唯一了解的人,于1965年就在石河子去世了。那个人是原新疆生产建设兵团副司令员张德发,龙光贞曾是他红军时期的机枪连连长。

去年有个戴眼镜的年轻人在我面前站了很久,他说自己是龙天玉的孙子,也就是龙光贞的侄曾孙。“我爷爷到死都念叨着三爷爷。”他对着我拍了张照片,“现在科技发达了,我把信上的字迹传到网上,总会有线索的。”他的手机屏幕上,是我那些歪歪扭扭的字:“处(楚)处(楚)清(清)楚(楚)”“忠(侍)奉双亲”。这些当年被龙光贞用同音字代替的词,如今成了辨认他的密码。

博物馆的灯光每天都会熄灭15个小时,黑暗里,我总想起1938年那个秋夜。龙光贞写完最后一个字,把我折了又折,塞进贴身的口袋。他的体温透过粗布军装渗进来,带着汗水和黄土的味道。那时他一定相信,总有一天能亲手把我交到家人手里,能亲口告诉他们:这五年他走过长征,翻过雪山,在宁夏的风沙里种过粮,在月光下练过枪,他没丢龙家的人。

八十载的等待:一个民族的记忆

今年是抗战胜利80周年,重庆建川博物馆里来了很多年轻人。他们在我面前读那封信,有人会笑那些写错的字,很快又红了眼眶。讲解员说:“这封信里的每个错别字,都是一个普通人在历史洪流中的挣扎与牵挂。”

其实我知道,龙光贞或许永远等不到家人的答案,他的家人也永远等不到他的归期。但这又有什么关系呢?在重庆建川博物馆的展柜里,在千万人注视的目光里,他的故事正在被续写。有人为他写下寻亲启事,有人在党史资料里逐页查找,有人把他的家书翻译成短视频——就像当年他在宁夏的风沙里播下的种子,如今在另一片土地上发了芽。

夜深了,展厅里只剩下安全灯的微光。我躺在展柜里,听着馆外嘉陵江的涛声。恍惚间,仿佛又回到1938年的固原,龙光贞站在土坡上,望着西南方向。风里传来他低声的念叨:“等打跑了鬼子,就回家。”

这一次,我想告诉他:你的信到家了。你的牵挂,我们都收到了。

■记者手记

展柜里的粗麻纸泛着旧时光的黄,那些被风沙磨淡的字迹,像极了龙光贞凝视故乡的眼神。采访时,重庆建川博物馆的讲解员告诉我,为了辨认“龙某”是不是龙光贞,他们也查找翻阅很多历史资料。那些歪扭的同音字——“楚”代“处”,“忠”代“侍”,反倒成了最珍贵的密码。就像1938年那个秋夜,他舔着笔尖反复涂改时,哪会想到这些笨拙的笔画,会成为穿越时空的身份证明?

离开展厅时,夕阳正透过玻璃照在信纸上。忽然读懂,这封信从未真正抵达,却早已抵达——它落在千万双注视的眼眸里,落在后人续写的故事里,落在一个民族对忠魂最深沉的惦念里。那些写错的字,早已长成历史最清晰的注脚。

记者 范坤民/文 曹鸣鸥/图